特集:器と物語。

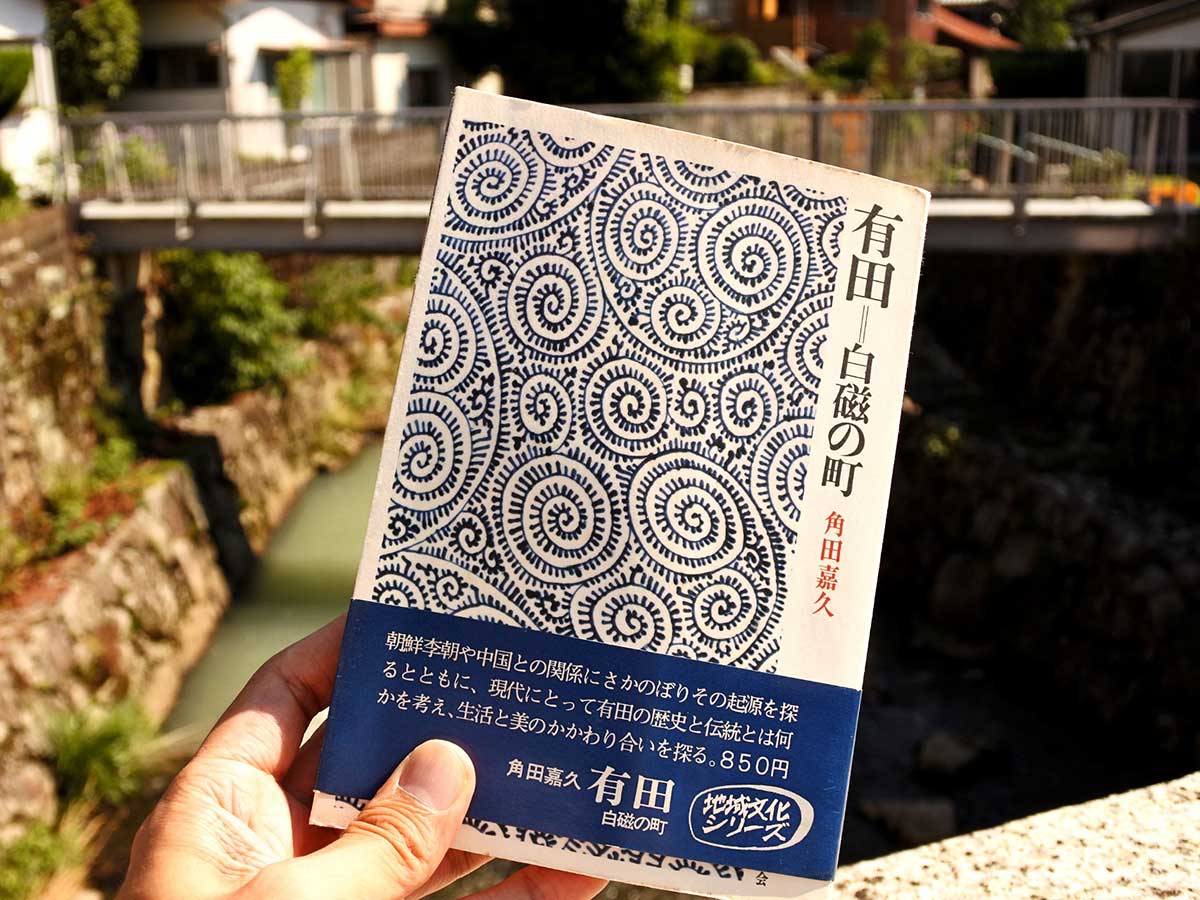

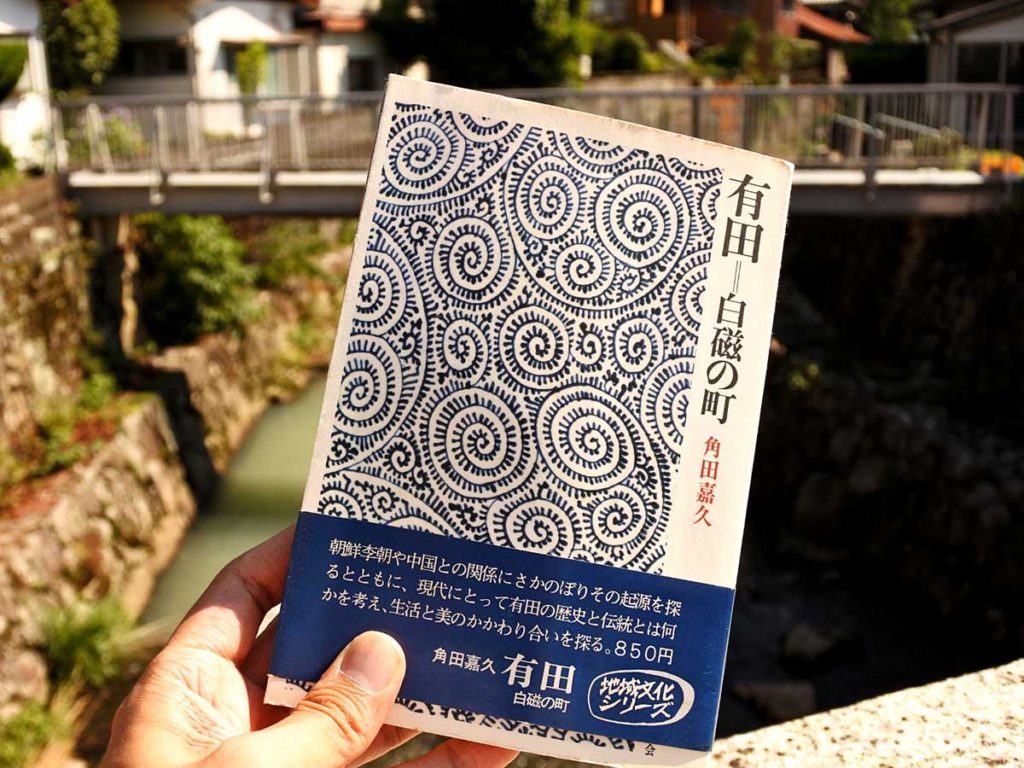

先生の下宿”佐賀屋旅館”を訪ねて。「有田=白磁の町(角田嘉久)」

角田嘉久と有田町

”短いトンネルを抜けると、上有田の駅であった。駅は閑散としていて残暑がきびしかった。線路をへだてた駅構内の倉庫には、荷造りされた「やきもの」が白っぽい土の上にころがっていた。

いま立っている所が「有田」という初めて見る「やきものの町」であった。これからの何年間かをこの土地で過ごさねばならないという、約束めいたものを負わされていた。昭和十八年九月、太平洋戦争三年目の秋であった。佐賀県立有田工業学校(現在の有田工業高等学校)の国語の教師として、十年あまりも住んだ京都を離れ、その第一歩をふみしめたばかりである。だが、「見る」と「聞く」との大ちがいに、心の中では戸惑いの感情が大きくうねり始めていた。”

紀行小説のような書き出しで始まる角田嘉久先生の著書『有田=白磁の町』

実は小説ではなくて有田町と有田の産業(有田焼)の歴史、文化を考察した専門書。ジャンルとしては文化人類学に属する。(と思う多分。)

だけど、高校の国語教師として赴任してきて有田に初めて降り立った際の心境の描写は、純文学の小説みたいな文体で 描かれていて、さながら夏目漱石の「坊ちゃん」の様。そんな、有田を舞台にした文学のような教科書、あるいは教科書のような文学、それがこの一冊 『有田=白磁の町』 なのだ。主観と思い出、調査と客観的事実が入り乱れ、自身が住んだ有田の町、人々、産業、歴史を体験と共に考察していく。

北海道生まれの角田先生(以下、先生)の経歴はWikipediaにも載っていなくて、けっこう謎が多い。作中の記述によれば、有田に来る前の10年あまりは京都に住んでいたとのこと。そんな経歴からか、 はじめ先生はお世辞にも有田町を気に入っていなかったらしく、というか ”好んで人が住む土地ではない。人の住めない山の中から磁石が発見されて、その結果人が住むようになった。”とか書いていてちょっとディスっている。そんなところも「坊ちゃん」っぽい。

東京生まれ、5年間の福岡生活を経て、昨年有田に移り住んできたぼくは、そんな先生に親近感が湧いている。もちろんぼくは断じて有田町を気に入っているしディスったりしたことは断じてないのだけれど、作中の記述を読むと「そうそう!」と共感する部分も結構ある。

”駅前のだらだら坂を降りきると、小川があった。水の流れは澄んでいたが、川底は磁器の破片ばかりであった。”

町内をうねうねと自由気ままに流れる川の底に磁器の破片がいくつも転がっているのを初めて見た時はやっぱり驚いた。川の他にも駐車場とか道端とかに磁器の破片が落ちていて、さすがは「やきものの町」という感じがした。

さらに、有田の町名に関する記述では、

”上の方から順にひろっていくと、泉山(いずみやま)、中樽(なかだる)、大樽(おおだる)、札の辻(ふだのつじ)、幸平(こうびら)、白川(しらかわ)、赤絵町(あかえまち)、日恵古場(ひえこば)、中ノ原(なかんはる)、岩谷河内(いわやごうち)、岩崎(いわさき)、そして外尾(ほかお)へと出る。まあま辛抱できる町名は泉山、白川、赤絵町ぐらいで、その他の町名はなじめない思いがした。その点では学校の所在地が泉山であり、住んでいる町が赤絵町だったことは、もっけの幸いであった”

とある。

上有田駅から有田駅を東西に結ぶ”泉山”から”岩谷河内”までの2kmほどの大通り(といっても片側2車線の道)には現在も焼き物屋さんが立ち並び、毎年5月には有田陶器市のメイン会場にもなる。 この通りの両脇に出来た細長い町は内山地区と呼ばれていて、立派な伝統建築群が立ち並ぶ街並みは、現在国の重要伝統的建造物群保存地区に指定されている。

でも、この伝統建築の町並み。もちろんとても素晴らしいのだけど、1年も見ていると飽きてくる。そして見飽きているのに、どの場所も同じに見える。地元の人はしっかり違いが分るようで「ああ、稗古場の〇〇屋さんの前の~、」とか「大樽の 〇〇 さんとこの~、」とか、地区名で位置を認識し合っているけど、移住して1年のぼくはこの聞きなれない地区名と場所がまったく一致しない。通りを200m歩くごとにその地区名がころころ変わっていくのだから無理もない。通勤電車の駅名のように毎日うんざりするくらいアナウンスを聞かされていれば別だけど、自動車で通りすぎるだけだとなかなか覚えられない。なんとかならないの!?

そんな「有田移住者あるある」に「だよね!それからさ、~」と会話をするように本を読み進めると、なおさら親近感が湧いてしまう。

角田先生の下宿「佐賀屋旅館」を訪ねる

本を読み始めて発見したのは、自分がいる場所と本の記述が一致する体験の楽しさだ。作中に登場する場所に実際に行くことが出来る。作中の登場人物が、知っている人のおじいさん何てこともあった。過去と現在、体験と知識を行き来しながら生活することができる。

今回、作中に出てきて ”どうしても気になっていた場所” を探してみた。

それは、先生が下宿していたという宿「佐賀屋旅館」だ。

”その夜は、赤絵町の佐賀屋旅館に泊まることになった。2階の六畳で、玄関から左寄りの部屋であった。結果的に私は、敗戦の年の十月まで、この部屋および佐賀屋旅館とは縁が切れない羽目になるのである。”

有田に降り立った、昭和18年9月の描写。

敗戦の年というのは昭和20年のはずだから、先生はこの赤絵町の佐賀屋旅館に丸2年住んだこととなる。

ところが、現在赤絵町に旅館なんてない。

先生は一体どこに泊まったのだろう?

その建物は今も残っているのだろうか?

幸い文中には正確な描写もあるし、有田町内の地区名や町並みはほとんど変わっていない。

実際に赤絵町を歩いて探してみることにした。

本を片手に赤絵町を歩く。

佐賀屋旅館については、以下の様に詳細な描写がある。

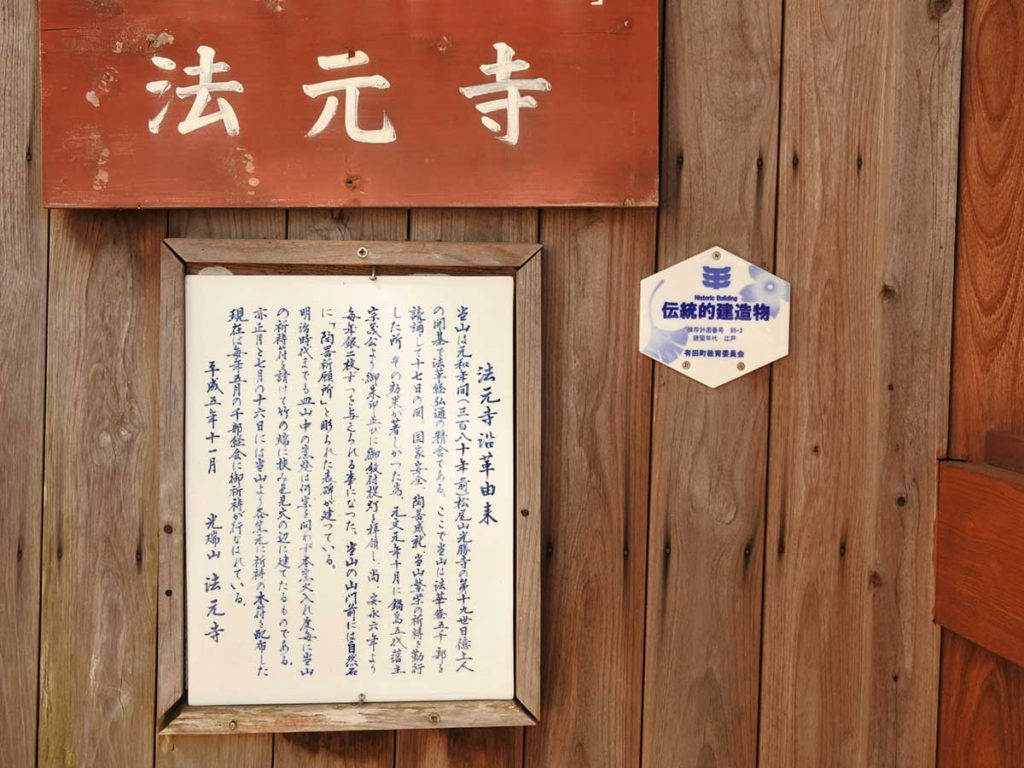

”二階の窓を開けると向いは呉服屋さんであった。右隣が日蓮宗の法元寺で、小柄の和尚は眼力がするどく、めったにものを言わない。左に目を転ずると「今右衛門」の家があった。

(中略)今右衛門の軒先の瓦が赤く染まっているに気がついて、旅館の帳場で恥をかいた記憶がある。「ちょっと、あふとんの二階からしょんべんしょらっ」。二階からあの人が小便をしている、という方言である。それで今右衛門宅の屋根が、赤く染まったものだと考えたのである。(中略)今右衛門宅の屋根瓦が赤く染まっているのは、真面目なことが原因であった。「赤絵」の職人が仕事を終え、筆を洗った水を二階から捨てた。その絵具が黒い瓦を染めたものであった。恥はかいたけれど、心が清められた思いがした。あれこれと佐賀屋旅館の間口は広かった。”

さて、角田先生が下宿していた赤絵町の宿。向かいに呉服屋さんがあって、その右に法元寺。左に目を移すと今右衛門宅。とのこと。。

早速法元寺が見つかった。そして、

法元寺から左に目を移すと今右衛門が見える。これも作中の記述通りだ。

記述によれば法元寺と今右衛門 宅の間に”呉服屋さん”があるはずなのだけどこれが見つからない。困っていると、見覚えのある小柄でダンディなおじさんが立ち話をしている。よく見ると以前取材をさせてもらったそうた窯の社長さんだ!いきさつを話すと「ああ。そこは昔呉服屋だったんよ!」と目の前の建物を指さしてくれた。

この建物が昔呉服屋さんだったという。

散策をはじめて、ここまで賞味5分。少し簡単すぎる気もするけど、これも有田町が歴史を大切にし、当時の姿を残し続ける努力をしているおかげなのだろう。

それでは、元呉服屋さんの側から、正面を振り返ってみる。と、

ここが佐賀屋旅館のあった場所。(だと思う。)建物は変わってしまっているかもしれないけれど、この建物も伝統建築なのでひょっとすると当時のままの姿を残しているかもしれない。言われてみれば、どこか旅館っぽくも見える。 2階の六畳で、玄関から左寄りの部屋 というから、先生が住んでいたのはあの部屋かな??

横道から 元佐賀屋旅館の 裏手に回ると小さな小川がある。内山地区を自由気ままに流れる白川だ。文中には以下のような記述がある。

”旅館の浴室は、廊下を伝って奥の白川沿いにあった。風呂場で河鹿の声を聞いた。河鹿はコロコロと澄んだ声を立てた。京都の保津川で耳にしていた、なつかしい夏の呼び声であった。(中略)「先生は都会育ちじゃっけんで、河鹿も知らっされんじゃろ。河鹿ば、知ってとんなさるナタ・・・」有田と言う土地が、いつしか身近になっていた。”

ここに当時お風呂があったらしい。露天風呂だったのだろうか? 山と山に挟まれた谷底の、小さな小川を眺めながら入る風呂はどんな感じだったろう?? いまは、河鹿(カジカガエル)の鳴く声もしないし、お風呂も見当たらないけど、先生が見た景色と、今ぼくが今見ている景色は多分そんなに変わらないだろうと思う。

本で読んだ景色、人、もの、空気が現実と交錯する。とても高尚で楽しい趣味を見つけてしまった。

小さな探検に満足してホクホクしながら帰路につこうと思て通に出ると、今右衛門宅の屋根が目に入った。見上げるとこれも作中の記述のまま、通りに面した2階の瓦は赤茶色に染まっていた。(も)

参考:「有田=白磁の町(角田嘉久)日本放送出版協会」

春の食器特集

食器も春の装いにしませんか?

食卓に春の風を吹かせる有田焼・波佐見焼

有田町はもうすっかり春!春の気分になりたいこの時期。食器も服装のように春の装いを試してみませんか?食卓に春の風を吹かせる有田焼・波佐見焼をご紹介。ぜひこの春のコーディネートに取り入れてみては?卒業、入学、新生活、旅立ちや門出のギフトにも!

\有田町ふるさと納税出品中!/

あの人気のデッドストック食器と箸置きをふるさと納税でGet!!

スタッフが有田町内のお店や倉庫で発掘した名盤デッドストック食器と、 当店人気のおすすめ箸置きを、有田町のふるさと納税返礼品に出品中! お気に入りの食器をお得にGetしてついでに有田町を応援!!

最近の記事

有田町からこんにちは。SPECIALTHANKSです。 佐賀県有田町ではいよいよ来週から、有田陶器市が開催されます!これに合わせて当店もSPECIALTHANK…

READ MORE

佐賀県有田町からこんにちは! SPECIALTHANKSです! さて、今年も有田陶器市の季節がやってきました! 有田町では有田陶器市が開催! 例年、4月29日~…

READ MORE

こんにちは。SPECIAL THANKSスタッフながたです。今年もこの季節がやってきました~!GWといえば…そう陶器市!! 毎年のことながら、普段の静かな町並み…

READ MORE

有田町からこんにちは!SPECIALTHANKSながたです。 気づけば3月ももう終わり。いつの間にか桜も咲いて、すっかり春の有田町です。 まだたまに寒い日もあっ…

READ MORE

有田町からこんにちは。SPECIALTHANKSです。 佐賀県有田町ではいよいよ来週から、有田陶器市が開催されます!これに合わせて当店もSPECIALTHANK…

READ MORE

佐賀県有田町からこんにちは! SPECIALTHANKSです! さて、今年も有田陶器市の季節がやってきました! 有田町では有田陶器市が開催! 例年、4月29日~…

READ MORE

こんにちは。SPECIAL THANKSスタッフながたです。今年もこの季節がやってきました~!GWといえば…そう陶器市!! 毎年のことながら、普段の静かな町並み…

READ MORE

有田町からこんにちは!SPECIALTHANKSながたです。 気づけば3月ももう終わり。いつの間にか桜も咲いて、すっかり春の有田町です。 まだたまに寒い日もあっ…